Jean-Claude Carriere: “Che cosa è il nirvana?”

La parola è già tornata a più riprese nelle nostre conversazioni. So, per averlo letto qua e là, che non si tratta né di un paradiso così come noi lo concepiamo, né della cessazione completa di ogni vita, di una sorta di scomparsa nell’ipotetico Grande Tutto. So anche che i primi commentatori occidentali del buddhismo, soprattutto se cristiani, hanno parlato di un “abisso di ateismo e di nichilismo” (Dahlmann), di un “annientamento” (Burnouf) e, semplicemente, di “nulla” (Schopenhauer). Secondo Rhys Davids, e secondo altri, si tratta di uno stato al quale è impossibile giungere in questa vita.

Per il fatto stesso che colui che è penetrato nel nirvana si trova nell’impossibilità di descriverlo, il nirvana resta un enigma. Per lo più i commentatori buddhisti parlano di un’uscita fuori dal ciclo fatidico delle rinascite, di un passaggio a un altro modo di vivere, senza condizionamento, senza divenire, senza scomparsa, finalmente liberato dalla legge della caducità, del cambiamento. Sovente riconoscono l’impotenza delle parole a esprimere quello che per definizione sfugge all’espressione: un’esperienza oltre l’umano. Come ha scritto Walpola Rahula: “Il vocabolario di un pesce non potrebbe contenere termini che esprimano la natura della terraferma”.

Lo stesso autore, nello stesso libro, fa notare che il nirvana si definisce generalmente in senso negativo (assenza o cessazione di questo o quel fenomeno), senza che esso stesso sia né positivo né negativo, perché sfugge a questi due concetti. Va anche al di là della concatenazione, pur così fermamente articolata nel buddhismo, della causa e dell’effetto. Non è prodotto da nulla, esso è, come la verità suprema.

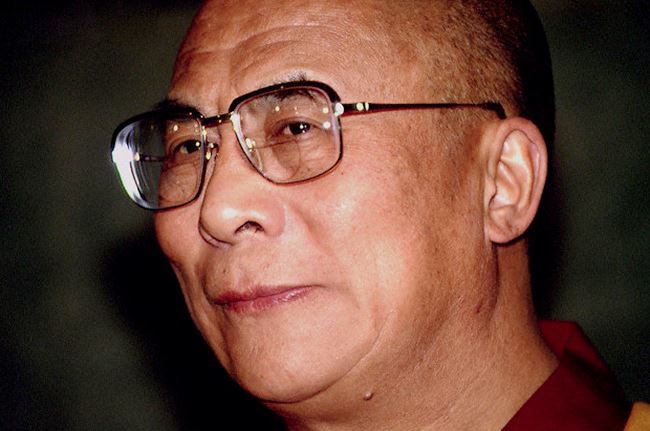

Sua Santità il Dalai Lama: “D’altra parte il Buddha non ha affatto parlato del nirvana Sì, ha indicato una liberazione dal ciclo delle rinascite (cosa che, fra parentesi, rende il concetto comprensibile a un occidentale solo se ammette come un fatto la concatenazione delle trasmigrazioni, il samsara), ma le sue indicazioni si arrestano qui. Da cui una molteplicità di interpretazioni. Lei mi domanda che cosa sia il nirvana. Le rispondo: una certa qualità dello spirito.”

Jean-Claude Carriere: “Come raggiungere questa qualità?”

Sua Santità il Dalai Lama: “La natura umana è contaminata. Il rapporto che stabiliamo quotidianamente con ciò che chiamiamo realtà è falso. Dobbiamo sempre tornare su questo punto. Che questa relazione sia fondamentalmente erronea, che si fondi su una illusione, è un fatto che non possiamo ammettere se non usciamo proprio da questa illusione.”

Jean-Claude Carriere: “È tipico di un’illusione essere scambiata per realtà.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Esattamente. E che sia possibile uscire da questa illusione ce lo provano numerosi esempi, a cominciare da quello di Sakyamuni. La contaminazione dev’essere cacciata dal nostro spirito, e può esserlo, lo sappiamo. A partire da questa purificazione, da questo risveglio, il nostro spirito può raggiungere questa somma qualità che chiamo nirvana.”

Jean-Claude Carriere: “Per ottenere ciò, non è dunque necessario morire?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Assolutamente no. D’altronde, ogni nostra tradizione afferma che questa somma qualità dello spirito non è toccata dalla morte. Numerosi sono i saggi che hanno raggiunto il nirvana in questa vita.”

Jean-Claude Carriere: “Dall’inizio dei nostri colloqui sono soprattutto affascinato da questa costante fiducia nello spirito. Si direbbe che nulla possa alterarla e che lo spirito, capace del bene e del male, tenga nelle sue mani il proprio destino e in tal modo anche il destino del mondo, al quale è intimamente legato.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Ma questo legame, per stretto che sia, non rende lo spirito prigioniero del mondo o, se vuole, della materia. Con un adeguato sforzo può liberarsi, destarsi e sopravvivere.”

Come liberarsi? Il nucleo centrale del metodo buddhista è la meditazione. Dev’essere lunga e quotidiana, e molte opere la descrivono. Il mio interlocutore mi assicura che le prescrizioni fisiche, sulla posizione o sul ritmo del respiro, sono secondarie.

Jean-Claude Carriere: “Dunque lo yoga non è utile?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Dipende dagli individui. Così risponde sovente il buddhismo. Per taluni lo yoga è un esercizio difficile, doloroso, che non aiuta per nulla il lavoro dello spirito. Per altri è un metodo più facile, più naturale, che può contribuire al loro benessere generale. Ma (e qui egli insiste) lo strumento principale per purificare lo spirito è lo spirito. ”

Continua, usando talvolta il termine strumento (tool), talvolta il termine arma (weapon). Ricorda la scuola Cittamatra, detta dello “Spirito solo”, che egli mette talvolta in relazione con la meccanica quantistica. Coglie l’occasione per ricordare che il Buddha è detto “onnisciente”, il che implica obbligatoriamente che ci sia qualcosa da sapere.

Poi torna alla prima necessità, che è quella del desiderio. Questo desiderio di risveglio mette all’opera la volontà, che è una facoltà dello spirito. A dire il vero, tutta la vita quotidiana, che è una costante produzione di rapporti soggetto-oggetti, è regolata dal lavoro dello spirito.

Sua Santità il Dalai Lama: “Se vi prestiamo attenzione,” aggiunge “se poniamo mente alle operazioni del nostro spirito, non possiamo che stupirci scoprendone l’importanza. È al centro di tutto.”

Jean-Claude Carriere: “Lei ha detto che dev’essere il nostro poliziotto personale.”

Sua Santità il Dalai Lama: “È il nostro giudice, esattamente. E ne ha tutti i mezzi. Il buddhismo afferma che l’uomo è padrone di se stesso, in ogni caso che ha la possibilità di di-ventarlo. È la base stessa della filosofia buddhista, e noi abbiamo sottoposto all’esperienza un gran numero di tecniche per giungere a tale padronanza.”

Jean-Claude Carriere: “Che è opera dello spirito?”

Sua Santità il Dalai Lama: “E di chi altro? Lo spirito è il proprio creatore, a ogni istante. Da qui la sua responsabilità, che è essenziale.”

Se lo spirito riconosce di essere il proprio creatore, e mette in pratica tale potere, devo supporre che il nostro atteggiamento verso gli altri cambi subito completamente?” Mi guarda e risponde con gravità: “Questo è il fine. L’unico fine”.

Fra l’esilio e il regno

Parliamo ora dell’esilio. Proprio qui, a McLeod Ganj, villaggio tibetano di facciata, maschera posta sulla montagna.

Jean-Claude Carriere: “Mi sembra che il XX secolo sia stato quello dell’esilio. Lo si è sovente caratterizzato in altro modo, con le guerre totali, gli olocausti, con il progresso tecnico che naturalmente abbiamo ricordato. Ma si dimentica sovente l’esilio, volontario o forzato, di decine di milioni di individui, in quarantena a Ellis Island prima di popolare gli Stati Uniti, soldati coloniali arruolati per forza, lavoratori immigrati richiesti dall’Europa, che oggi li rifiuta, popolazioni esuli come i nostri “Pieds-noirs” di Algeria, “boat people” e molti altri. Nessun secolo mai strappò tante radici.

Sua Santità il Dalai Lama: “Non ci avevo pensato, ma è senz’altro vero.”

Jean-Claude Carriere: “Sappiamo tuttavia che esiste un legame profondo fra un popolo e la sua terra e che questo legame è all’origine di mille usanze, comportamenti e anche credenze.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, certo.”

Jean-Claude Carriere: “Per diverse ragioni, abbiamo incominciato a troncare questo legame qua e là. Lei stesso vive in esilio da trentacinque anni. I cinesi hanno invaso il Tibet nel 1950, quando lei aveva quindici anni. Per nove anni, come ha raccontato nel suo libro [nota: la libertà dell’esilio, cit.], ha cercato di resistere, di trattare, ha incontrato Mao Tse-tung, Chu En-lai, si è appellato ad altre potenze, tutto questo invano. La Cina non cessava di far pesare un’oppressione sempre più dura, che andava dal massacro alla colonizzazione. Ha preso allora la decisione di lasciare il suo paese, il suo popolo, per continuare all’estero la sua battaglia, secondo i suoi metodi.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Esatto.”

Jean-Claude Carriere: “La mia domanda è semplice: l’esilio l’ha aiutata? Vi ha trovato una forza?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Oh, sì! Senza dubbio. Posso cercare di spiegarle perché. Quando, a un certo punto della nostra vita, incontriamo la vera tragedia – e questo può capitare a ciascuno di noi – possiamo reagire in due modi. Possiamo evidentemente perdere la speranza, lasciarci scivolare nello scoraggiamento, nell’alcool, nella droga, nella tristezza sconfinata Oppure svegliarci, scoprire in noi stessi un energia nascosta e agire con più chiarezza, con più forza.”

Jean-Claude Carriere: “Lei ha scelto il secondo modo?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Lo spero. Ho scoperto all’età di quindici anni la forza brutale della politica. Ho scoperto l’imperialismo spietato, il crudele desiderio di conquista, la cosiddetta legge delle armi. Nella mia gioventù, il comunismo ha esercitato su di me un certo fascino. Mi è anche parso che fosse possibile una sintesi fra comunismo e buddhismo. Mi sono allora scontrato con le incomprensibili contraddizioni della politica cinese, con la frenesia degli slogan, con il lavaggio di milioni di cervelli. Ho conosciuto tutto questo nella mia adolescenza e giovinezza. Dopo sono venute le delusioni e infine la certezza che Mao non fosse altro che “il distruttore del Dharma”.”

Jean-Claude Carriere: “Lei aveva solo diciannove anni, nel 1954, quando constatò che l’India, firmando un accordo con la Cina, si asteneva dal ridiscutere l’occupazione militare del Tibet.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, un’altra delusione. Diplomatica, questa. Ignoravo tutto del gioco diplomatico. Ho conosciuto nella stessa epoca i primi attacchi portati dai cinesi contro la religione tibetana, accusata di arcaismo e di barbarie. Attacchi talvolta perfidamente indiretti, come le campagne di sterminio rivolte contro gli insetti e i ratti, mentre il buddhismo proibisce di uccidere gli animali.”

Jean-Claude Carriere: “E anche la brutalità, le esecuzioni per delitti politici?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, i provvedimenti oppressivi, e atrocità di ogni sorta, che rendevano impossibile una collaborazione. Conventi distrutti, opere d’arte messe a sacco, crocifissioni, vivisezioni, smembramenti, viscere e lingue strappate. Abbiamo conosciuto tutti questi orrori, sulla nostra terra. Nel 1959, in pieno smarrimento, seguendo infine il consiglio di un oracolo che a più riprese mi aveva consigliato di partire, mi sono deciso per l’esilio.”

Jean-Claude Carriere: “Trentacinque anni dopo, questo esilio perdura.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Un aspetto positivo della situazione dell’esule è che si guarda il proprio paese con occhi diversi. Così, a proposito del Tibet, tutto il rituale che aveva circondato la mia giovinezza ha perso molta della sua importanza. Dal primo all’ultimo giorno dell’anno, era un’unica serie di cerimonie, perfetta-mente regolate, che tutti prendevano molto sul serio. Questo formalismo regolava nei minimi dettagli la vita di ogni giorno. Bisognava rispettarlo anche parlando, anche camminando.”

Jean-Claude Carriere: “L’esilio ha cancellato l’importanza del rituale?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sicuramente. L’aspetto solenne mi tocca molto meno. È inevitabile. La fuga e tutto quello che è seguito, la nostra lotta paziente per farci riconoscere da altre nazioni, tutti i miei viaggi, tutti gli interventi mi hanno avvicinato alla realtà. Bisogna dire anche che l’esilio mi ha permesso di scoprire il resto del mondo, di incontrare altri popoli, di conoscere altre tradizioni. Nulla di più utile. L’India ci ha accolti. Il nostro insediamento in un paese libero ha facilitato questi incontri, che negli anni Cinquanta erano difficili in Tibet.”

Jean-Claude Carriere: “L’India, per i buddhisti, è la terra santa?”

Sua Santità il Dalai Lama: “È Aryabhami, sì, la terra ove il Buddha Sakyamuni è nato per l’ultima volta, la terra dove ha conosciuto l’illuminazione, dove ha predicato. Abbiamo numerosi centri in India e ogni anno torno con viva emozione a Bodh Gaya, nel luogo in cui egli conobbe il risveglio.”

Jean-Claude Carriere: “Questo esilio di trentacinque anni ha creato, o sviluppato, un sentimento nuovo fra i tibetani?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, senza dubbio. Una vera “tibetudine”. È nata da questo passaggio difficile nella lunga storia del Tibet. Secoli e secoli di radicamento possono far di-menticare questo sentimento. I legami con la terra sembrano scontati, intoccabili. Poi sopraggiunge qualcosa che rimette in discussione questi legami. Si scopre una brutalità cinica, l’uso schiacciante della forza, la propria fragilità. Si parte, infine, si vede il proprio paese da lontano, occupato, devastato, e tuttavia ci si rende conto che non è scomparso, che sussiste in noi, e che noi ci sentiamo sempre tibetani. Allora ci si comincia a chiedere: cosa significa essere tibetano?”

Jean-Claude Carriere: “Di qui, senza dubbio, tutti questi sforzi per aprire scuole, per mantenere la lingua tibetana, la musica, il canto, la danza?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Abbiamo creato un’università dove tutto l’insegnamento viene impartito in tibetano, anche nelle discipline scientifiche.”

Jean-Claude Carriere: “Questo ha sviluppato la lingua?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Inevitabilmente. E ha rafforzato la nostra coesione. Abbiamo qualcosa da difendere.”

A questi sforzi si aggiungono pubblicazioni letterarie, sostenute da riviste pubblicate a Dharamsala, come “Jang Chon” (Nuovi germogli) e “Arte e letteratura tibetana”. Dopo il 1959, la polizia cinese ha perseguitato, in Tibet, questa nuova letteratura, considerata come reazionaria. Ogni opera per la pubblicazione necessitava di autorizzazione, molto difficilmente accordata dalle cellule del partito.

Pioniere di questa letteratura, il romanziere Thondup Gyal si è suicidato nel 1985. Era fra coloro che criticavano, abbastanza amaramente, le credenze e le tradizioni tibetane, responsabili ai suoi occhi dell’asservimento di oggi.

Jean-Claude Carriere: “A proposito del Tibet, lei non ha ricordato, in parecchi suoi libri, un karma collettivo?”.

Sua Santità il Dalai Lama: “Questo fa intimamente parte del nostro insegnamento classico. Quel che vale per un individuo – che sentirà in una delle sue esistenze gli effetti, favorevoli o no, del proprio karma – vale per i gruppi, per una famiglia ad esempio, e anche per una nazione, per un popolo.”

Jean-Claude Carriere: “Il Tibet aveva dunque qualcosa da “pagare”? Questa punizione era inevitabile?”

Sua Santità il Dalai Lama: “È possibile chiederselo. Da molto tempo il Tibet si è tagliato fuori dal mondo, ha rifiutato ogni cambiamento, ogni influsso. Ha voluto credere di essere il solo a possedere la verità, e di poter vivere nell’isolamento.”

Jean-Claude Carriere: “Ma il mondo si è fatto ricordare da lui.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Molto duramente. E ci domandiamo in effetti se il nostro karma collettivo non ci abbia portati a questo scontro, rivelatosi un disastro.”

Jean-Claude Carriere: “Si tratterebbe di una forma sottile di responsabilità collettiva?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Forse.”

Jean-Claude Carriere: “Oggi, lo crede ancora?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Come sempre, nel buddhismo, bisogna distinguere le cause e le condizioni. Le cause principali dell’aggressione, di tante disgrazie e sofferenze, sono da ricercarsi nelle vite anteriori e non necessariamente nei tibetani.”

Jean-Claude Carriere: “Presso altri popoli?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Forse anche in altre stelle, altre galassie. Tutto è unito al tutto. Nessun evento può essere considerato come isolato, senza rapporto con gli altri. Ne abbiamo già parlato. Altri esseri sensibili e responsabili, grazie al loro comportamento, hanno potuto creare un karma negativo il cui effetto si è fatto sentire in quel momento. Questa catena illimitata di cause e di effetti è quasi impossibile da chiarire, ma esiste. Tutti i nostri atti hanno un peso. Questo peso si farà sentire, un giorno o l’altro, qui o là, individualmente o collettivamente. A maggior ragione rispettiamo la via del Dharma.”

Così, indirettamente, il buddhismo ritrova quel sentimento di solidarietà universale che l’induismo già affermava. Questo concetto di dharma, caratteri-stico dell’India – ma che si è diffuso in una grande parte dell’Asia – è senza dubbio uno dei punti che separano più radicalmente Occidente e Oriente. La posizione dell’individuo, del suo status, dei suoi diritti, e di conseguenza l’affermata esistenza del suo io, frutto di un concorso particolare di circostanze che dobbiamo conoscere e che possiamo modificare, e anche curare, questo individualismo esiste già nella tradizione cristiana. Si è anche sostenuto che questa affermazione dell’individuo (esasperato dalla competizione del mondo d’oggi) si basi su una frase di Cristo, rivolta a un futuro apostolo: “Tu sei Pietro…”.

È Pietro, non è Paolo, non è più una parte infima del Grande Tutto, necessariamente legata a tutte le altre parti. Il suo destino sarà individuale, limitato nel tempo e nello spazio, e presto posto nelle sue mani. Anche la salvezza eterna è una questione individuale. L’idea di un popolo intero destinato ad essere condannato alla gehenna o chiamato al paradiso è abbastanza estranea al cristianesimo. Non se ne trovano echi se non in alcune eresie. L’individuo ha sempre la possibilità di incontrare la verità e di “forgiare la propria salvezza”, o di scegliere l’inferno. Le leggi repubblicane non hanno fatto altro che confermare la nostra capacità di scelta.

Qui, a Dharamsala, malgrado l’immenso sforzo richiesto all’individuo perché penetri, attraverso la meditazione, in se stesso, alla ricerca di questa pace interiore senza la quale ogni azione è vana, nessuno dimentica di essere solo una sostanza instabile, continuamente disfatta e ricomposta, senza un’esistenza individuale indipendente, e perciò in relazione con tutto il resto del mondo.

Jean-Claude Carriere: “E le condizioni?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Per quanto riguarda le condizioni,” mi dice “i tibetani stessi sono certamente responsabili.”

Jean-Claude Carriere: “Per cecità?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Senza dubbio. Per ignoranza del resto del mondo, della Cina, dell’India, delle tensioni politiche, degli sconvolgimenti portati dalla seconda guerra mondiale. Molti tibetani pensavano che il nostro fosse un paese straordinario, che sfuggisse alle leggi comuni, e anche al trascorrere del tempo.”

Jean-Claude Carriere: “A causa del buddhismo?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, in parte a causa del Buddhadharma. Il fatto che un intero popolo seguisse la giusta legge, e compisse fedelmente i riti, doveva necessariamente costituire una protezione per questo stesso popolo.”

Jean-Claude Carriere: “Tutti gli abitanti del Tibet condividevano questo sentimento?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Tutti no. Un gran numero. E fra loro, alcuni alti dignitari, responsabili della difesa del paese, che credevano in protettori invisibili.”

Jean-Claude Carriere: “Contro aggressori ben visibili.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Si trattava di un’aberrazione, di un accecamento completo di fronte al destino. All’epoca dell’invasione cinese nel 1950, quando la giovane armata comunista ha attraversato le nostre frontiere, questi alti dignitari hanno affidato la nostra difesa alle nostre divinità. Un personaggio ufficiale, oggi defunto, mi assicurò che non avremmo dovuto preoccuparci minimamente. I nostri dèi ci avrebbero protetto dai cinesi.”

Jean-Claude Carriere: “Lei aveva quindici anni.”

Sua Santità il Dalai Lama: “E tutto mi portava a credere a quel che mi si diceva: la mia infanzia, il fatto che fossi stato scelto, la mia meticolosa educazione, la mia vita al Potala, l’incenso che accompagnava le mie passeggiate. I miei occhi si sono aperti molto in fretta, ma s’immagini! nel mezzo del XX secolo, preghiere contro cannoni?”

Questo ricordo non lo fa sorridere. Ritorna ancora una volta sull’accecamento dei responsabili. Dice allora, cosa che mi sorprende un poco.

Sua Santità il Dalai Lama: “Il governo confidava negli dèi, ma dall’altro lato ignorava le profezie e gli oracoli”.

Jean-Claude Carriere: “I responsabili non volevano ascoltare?”

Sua Santità il Dalai Lama: “I responsabili non erano responsabili.”

Mi rammento del ruolo importante che giocano, nella tradizione tibetana, ancora oggi, gli oracoli, le profezie, le visioni e i sogni premonitori. Il Dalai Lama stesso parla sovente degli oracoli del Tibet. Questi oracoli sono monaci, medium che hanno ricevuto una preparazione particolare. Delle divinità possono incarnarsi nei loro corpi, trasformare il loro viso e la loro voce in una sorta di trance, e parlare per bocca loro. In stato di trance, il loro viso si fa rosso, gli occhi si iniettano di sangue, la lingua diventa grossa e pendente. In quel momento sono posseduti da una forza straordinaria che permette

loro di piegare spade. Le parole smozzicate che pronunciano vengono raccolte e interpretate da altri monaci.

Il più celebre è l’oracolo di Nechung, che incarna il dio Pehar. Il governo tibetano se ne serve, per così dire, ufficialmente.

Il Dalai Lama non sembra mettere in dubbio la verità di questa tradizione, né di altri segni che giungono da altri luoghi, come ad esempio una statua che cambia posizione. Egli scrive che dopo la morte dei grandi lama, le loro ossa si fondono e che è possibile allora scorgervi delle immagini, o leggervi delle lettere che indicano la divinità protettrice dello scomparso. In un pensiero che si considera rigoroso, e che si sforza di non affermare nulla che non sia un fatto che giunge dall’esperienza, si insinua così quella che chiamiamo la dimensione magica, o sovrannaturale. Impossibile, e d’altra parte assurdo, fare una distinzione. Dall’analisi più approfondita alla credenza più ingenua, tutto appartiene alla stessa struttura, e ogni fibra della dottrina rischiara nel contempo tutte le altre.

Sua Santità il Dalai Lama: “Non tutti i tibetani, tuttavia, vivono nella stessa illusione. Il mio predecessore, Thupten Gyatso, il tredicesimo Dalai Lama, quando morì nel 1933, annunciò chiaramente nel suo testamento che un terribile pericolo sarebbe venuto un giorno dal comunismo. Comprendendo già che non avremmo potuto in alcun modo resistere fisicamente ai nostri grandi vicini, la Cina e l’India, e che bisognava usare un’accorta diplomazia, si rivolse ai nostri vicini più piccoli, il Nepal e il Bhutan”.

Jean-Claude Carriere: “Per fare loro quale proposta?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Una sorta di difesa comune: arruolare un esercito, addestrarlo al meglio.”

Sorride aggiungendo.

“Cosa che, fra noi, non è una pratica rigorosa di non violenza”.

Jean-Claude Carriere: “Come reagirono il Nepal e il Bhutan?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Non reagirono. Ignorarono semplicemente questa proposta. Ora vedo tutta la portata del presentimento del mio predecessore. Ad esempio, voleva portare a Lhasa giovani della regione del Kham, all’est – regione dura, poco popolata, vicina alla Cina – e conferire loro il rango di veri tibetani, con un addestramento militare completo. Politicamente, significava vedere molto lontano. Già avanzava l’idea per cui la difesa di una terra debba essere garantita da coloro che occupano questa terra.”

Jean-Claude Carriere: “Bisogna dunque dare loro armi?”

Sua Santità il Dalai Lama: “È quello che diceva. Quest’uomo avvertiva con grande sensibilità il movimento del mondo intorno a lui. Voleva seguire il cambiamento, non lasciare il proprio paese indietro, o da parte.”

Jean-Claude Carriere: “Se questa sua intenzione si fosse concretizzata, vent’anni più tardi il Tibet avrebbe potuto resistere?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Ne sono convinto. Ma non fu ascoltato. I dignitari non seguivano i suoi ordini. Ecco quelle che chiamiamo le condizioni del karma collettivo, si potrebbe anche dire le circostanze. Perché, nella concezione buddhista dell’azione, nessun evento può essere isolato, non può darsi senza una concatenazione di cause, di condizioni e di conseguenze, noi ricerchiamo ostinatamente le condizioni, più facili a scoprirsi delle cause, sovente molto lontane dall’evento.”

Continuiamo a parlare del Tibet. Nel 1961 il Dalai Lama – diventato, come dice lui, un “politico suo malgrado” – propose una costituzione, che venne accettata. Da allora, non ha cessato di presentare e difendere la causa del proprio paese, del proprio popolo.

Dapprima ha informato. Abbiamo saputo così dello sterminio di più di un milione di tibetani (su sei), di misure repressive d’ogni sorta, trasferimenti di popolazioni, espropri, prigionia in campi di concentramento, applicazione brutale della politica di limitazione delle nascite e sterilizzazione forzata delle donne. A questo si aggiungono il diboscamento, l’utilizzazione del territorio tibetano come deposito di rifiuti nucleari e soprattutto una sistematica colonizzazione cinese. La tecnica oggi diventa più raffinata: mentre i giovani cinesi, dopo tre anni di servizio militare, devono tornare nelle loro province d’origine, coloro che sono stati inviati in Tibet hanno l’obbligo di restarvi. Si stima oggi a quasi nove milioni la popolazione cinese in Tibet: i tibetani sono ora dunque in minoranza nel proprio paese. La “razza” tibetana è minacciata di estinzione.

Negli anni Sessanta le Nazioni Unite votarono nei confronti del Tibet diverse risoluzioni che restarono lettera morta. Tuttavia, a poco a poco, l’interesse del mondo si destava. Nel 1985, novantuno membri del Congresso americano firmarono una lettera di appoggio, indirizzata al presidente dell’Assemblea del popolo, a Pechino. Nel 1987 il Dalai Lama stesso fu invitato a parlare a Washington, al Comitato per i diritti dell’uomo. Cosciente di quanto fosse irrealistico esigere oggi una pura e semplice indipendenza del Tibet, propose un “piano di pace in cinque punti”.

Questo piano prevedeva la trasformazione del Tibet in una zona di pace, l’abbandono da parte della Cina della sua politica di colonizzazione, il rispetto delle libertà democratiche e dei diritti umani fondamentali per il popolo tibetano, il recupero e la protezione dell’ambiente (tramite l’abbandono, anzitutto, di ogni attività nucleare) e l’apertura, infine, di seri negoziati per il futuro status del Tibet.

Nel 1988, al Parlamento europeo a Strasburgo, egli sviluppò e precisò questi cinque punti. Propose, in particolare, di fare del Tibet una vasta zona smilitarizzata e una sorta di parco naturale, il più grande del mondo, dove il recupero dell’ambiente sarebbe stato esemplare. Tutte le associazioni internazionali operanti per la difesa dei diritti dell’uomo avrebbero la loro sede in questo territorio dell’ahinhsa, della non violenza. Separate da una vasta regione neutrale, l’India e la Cina potrebbero ritirare le truppe che continuano a mantenere con grandi spese nelle regioni himalayane. Nel 1989, l’attribuzione del premio Nobel per la pace sembrò rafforzare queste proposte.

Sua Santità il Dalai Lama: “Molti scoprirono in questa occasione la questione tibetana. Presero delle cartine, si domandarono: ma, dov’è il Tibet? e che cosa è successo con i cinesi?”

Jean-Claude Carriere: “Il premio Nobel ha potuto anche aiutarla presso i capi di stato?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Naturalmente. Alcuni mi hanno ricevuto ufficialmente, altri – come il presidente Mitterrand – a titolo personale. Sempre per motivi diplomatici. Comunque, mi diventava più facile incontrare i responsabili e parlare loro.”

Jean-Claude Carriere: “Anche i responsabili cinesi?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, anche presso i cinesi il premio Nobel ha giocato un ruolo positivo.”

Tuttavia, nelle proposte del capo di Stato del Tibet in esilio, che costituiva intorno a sé un ministero, che si organizzava, che raggruppava deputati, che apriva uffici in diverse capitali estere, i cinesi non vollero vedere che un intervento reazionario e un tentativo di “secessione”. Malgrado il ripristino di un contatto ufficiale nel 1992, la situazione resta immutata. I cinesi continuano a trattare come “criminali” e a incarcerare i tibetani che si mostrano fedeli alle proprie tradizioni e al Dalai Lama. Coloro che si dichiarano in favore della Cina vengono, al contrario, definiti “progressisti”. L’esilio continua, manifestazioni – subito duramente represse (alcune hanno potuto persino essere filmate) – scuotono di tanto in tanto Lhasa.

Jean-Claude Carriere: “E oggi? Si dice che la situazione sia più critica che mai. È vero?”

Scrolla la testa in silenzio. I suoi assistenti accennano, come sola possibilità di un accordo, a una seria crisi nella stessa Cina. Ma nulla la fa presagire.

Sua Santità il Dalai Lama: “Il Tibet è stato indipendente per secoli. Non lo è più. Dobbiamo guardare le cose realisticamente. Noi chiediamo un’autonomia, non sogniamo più un’indipendenza. Ma non vogliamo negoziare che sulla base di un reciproco rispetto. Le condizioni non sono più quelle del passato e siamo pronti a ispirarci alle parole di Deng Xiao Ping: “Un paese, due sistemi”. Ma gli animi cinesi non vanno in questa direzione. Comunque, non in questo momento.”

Jean-Claude Carriere: “Si dice che gli occupanti demoliscano i vecchi quartieri di Lhasa.”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, col pretesto dell’insalubrità.”

[nota: Il 7 ottobre la Cina ha annunciato la costruzione di una ferrovia in direzione del Tibet, cosa che causerà un notevole aumento dell’immigrazione cinese. D’altra parte, recentemente sono state proibite tutte le immagini del Dalai Lama, mentre il governo cinese esige il rientro nel Tibet di centinaia di bambini tibetani cresciuti in India (rientro obbligatorio, sotto pena di perdere il diritto di residenza). Il Dalai Lama progetta da parte sua di organizzare un referendum fra i tibetani, fuori e dentro il Tibet, sul futuro del paese.]

Jean-Claude Carriere: “Che cosa si può fare? La pressione internazionale può avere qualche effetto?”

Sua Santità il Dalai Lama: “È essenziale. Non deve anzitutto indebolirsi per il fatto che i cinesi si mostrano talvolta sensibili. Ogni volta che prendo la parola in pubblico, ovunque io sia, vi sono cinesi in sala. Talvolta parlo persino con loro, e sanno essere molto gentili. Questo atteggiamento indica chiaramente che seguono il mio operato, che si interessano a quello che dico, anche se nei loro giornali mi accusano di cose inimmaginabili.”

Jean-Claude Carriere: “Di che cosa, per esempio?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Di ambizione personale, di spirito controrivoluzionario, di voler restaurare una teocrazia. I classici rimproveri.”

Jean-Claude Carriere: “Lei è ottimista?”

Sua Santità il Dalai Lama: “Sì, perché la causa del Tibet è giusta. Ne sono certo. E anche perché la Cina non potrà tenersi eternamente a distanza dalla libertà.”

Da un lato un vigile realismo, un rinnovato sforzo per adattarsi a questo mondo mutevole – sforzo tanto più meritorio in quanto nell’antico Tibet, nel regno della caducità, per un paradosso abbastanza singolare, le cose sembrano per sempre immutabili. Dall’altro lato la permanenza di un sogno, di una sorta di terra ideale, oltre le catene dell’Himalaya, come il Shangrila di Orizzonti perduti, una terra miracolosamente protetta dove gli spiriti di pace potrebbero ritrovarsi. Una terra che potrebbe essere di esempio per il mondo intero, dove il buddhismo, liberato dall’antico formalismo, potrebbe trovare la sua vera funzione di sentinella e di esploratore.

Utopia? Non è detto. I sogni difficili fanno anche parte di noi stessi. Ci attraggono e ci aiutano. Non potendo condurci verso un paradiso ritrovato, possono instillare un po’ di Tibet in ciascuno di noi.Da: Il Dalai Lama, La Compassione e la Purezza. Conversazioni Con Jean-Claude Carriere. Traduzione di Laura Deleidi. Fratelli Fabbri Editori Anno: 1995 http://it.scribd.com/doc/157928207/Dalai-Lama-Purezza